色彩的幻想

----张润世的油画

易英

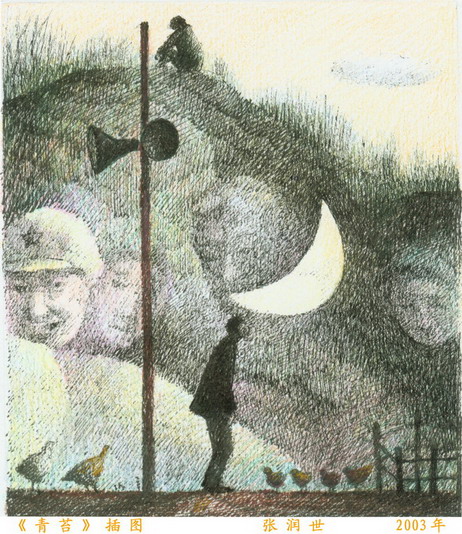

张润世画画有一个特点,就是不会取巧,以前看他的版画和插图就有这个感觉,构图和造型都很实在,人物笨笨的,完全是生活中的样子,场景也不修饰,但弄得虚虚实实,好像是老花眼看到的东西。就艺术而言,真正的真实是不存在的,即使是如实的叙事,也是以真实的个人体验为基础,在真实与体验之间的孰重孰轻往往决定真实的变形程度,或主客观的比例程度。塞尚说过要画出对象内在的真实,“内在的真实”并不存在,其实就是艺术家的主观投射。主观性有两个层面,一个是艺术家对对象的主观判断与处理,罗杰.弗莱的形式批语就很强调艺术家对客观对象的形式处理,形式不是客观对象的再现,而是艺术家的审美感情的外化。第二个层面是主观化的个体的主观性包含了从感情到认识,从无意识到理性判断的所有精神活动。艺术家在表现对象的时候,不是一般的情感表达,而是从生活方式到世界观的自我表现。不过,自我表现很容易理解为艺术家的主动表现,而作为无意识的自我并不是艺术家能够主动意识的。这儿又涉及一个问题:是不是自我就一定有表现力,即使没有理性的遮蔽。传统绘画是理性与感性的完美结合,现代绘画则将自我释放出来,但后者潜伏着一个危机,就是自我的真实性和表现力。

张润世的画有些与众不同,你真要他用理性或规则去控制什么东西对他反而是一件难事。这种情况在他的版画中就反映出来,版画作为技术性和程序性很强的艺术,在他那却很富有感受性,尽管他很想按照规则行事。张润世的版画可以用一个“拙”字来概括,这个“拙”不是指技术上的问题,而是造型的特征。在现代绘画中天然的“拙”和“野”是难得的天赋,凡高、卢梭、夏加尔都是这样画的。凡高的早期作品没什么颜色,那股拙劲却很有力量。张润世的拙还是受到规则的限制,他不是有意去拙,而是天性的使然。他的造型有那种土得掉渣的味道,这不是人为的设计,而是天真的眼光和原始的表现,但学院的素描和版画的技术性规则总是遮蔽了他的天性,甚至他自己也没有意识到其中的矛盾。相比而言,张润世的油画就没有那么多的规矩,表达得非常直接。所谓直接就是指颜色的感觉没经过任何规则的过滤直接表达出来。色彩是油画的基本语言,也是人类感觉世界的试。色彩在绘画的发展中是直觉被理性遮蔽而又向感性敞开的过程,感性的意义已不是艺术的直觉,而是包含了人的自然本质和不可互换的个人特质。张润世的绘画使我们感受到他个人的感觉世界的方式,以前我们总是用个性来解释这种风格。一幅好的风景画包含了各种因素,构图的完整,取景的诗意,色彩的和谐,形象的塑造等等。一幅不好的风景画往往不具备这些条件,同样,有个性的风景画总是要突破这些条件。张润世的风景就是这种个性化的表现,但已处在“坏画”边缘。《后北屯的清晨》是这样一幅画,看不出明确的构图,但依稀可以辨别出画中的场景,树、房子、小路、池塘,甚至还有马车和人,这些场景都不是他要表现的对象,粗野的笔触挟带着颜色扫过画面,红色与绿色极不协调地并置,沉重的墨色穿插其中。张润世想表现什么?不是乡村的优美也不是清晨的字根表,不是赏心悦目的风景,画面上的东西都只是感觉与颜色的媒介,借助这些媒介自我被强烈地表现出来。

在当代绘画的语言中,色彩总是占有最重要的位置。不过这种色彩不是来自自然的经验,而主要来自大众文化,或当代文化的视觉经验。传统绘画的那种色调与和谐已被高调、饱和、响亮,及补色并置等色彩关系所取代,广告、包装、影视、图片等构成了当代生活的视觉环境。如同当代社会的众多问题一样,色彩的复制化、形象的波普化,就如同人的特化、异化,失落的是人的自然感受与经验。在人的感觉经验中,原始、朴实、天真的色彩与大众文化有异曲同工之妙,尽管表现方式不同。后者是平涂、平面、拼贴,仍然是机器与复制的方式,后者是笔触、线条、后感,充满新鲜的感受与直接的体验。张润世的色彩显然不是来自大众文化,从他的版画也可以看出他关注的是直接的体验,并不是按照知程式化的造型规则。他的油画人物也是如此,简单概括、天真自然,他不是要表达具体的场景与事件,而是表达绘画本身。确实,张润世的画好像使我们回到早期现代主义,回到凡高、高更那样的绘画。不过,那种早期现代主义的风格充满强烈的个人情绪,似乎是对传统的压制的反叛。张润世的画则是后现代的杂交,大众文化的表现语言与原始感性的个人经验浑然一体,也可能是巧合,他并不想向我们说明任何东西,可能他也是直观地表现了他对大众文化的反应。但是他把这种反应揉入了个人经验,而且是那种原始、天真、朴素的本我。每一件艺术品都可能指示着别处,不论我们怎样在当代文化的共同经验中感受作品的美,但他的别处不会是那种复制的、包装的格式、而是他个人的存在,那种单纯的、梦幻般的色彩虽然是他的独创,却又是我们共同被遗忘、被淹没的经验。有些东西确实是找不回来了,看看张润世的画,他却是保留了许多。

2006年6月于北京。

张润世的速写

范迪安

张润世的速写集是他速写生活和速写世界的一个窗口,在这里,我们可以看到他笔下人物的生存状态,也看到他性格和精神的特质。

这是一本从两万多张速写中拣选出来的集子。两万多张速写,不是一个小数目!只有把速写当作生活本身并且当作生命意义的画家,才可能达到如此壮观的积累。作为他当年在美术学院读书时的学长,我为他在速写这种最直接也最朴素的绘画方式中生活十几年如一日的境界而感佩。

当年的他,在从山西到京城考学的经历中,承受着穷困也忍耐着孤寂,速写几乎成为他叩问艺术殿堂唯一的精神支柱。他是连续考了8年才考入中央美术学院的学生,这个考试记录可能是考入中央美术学院的学子群中最高的一个。也正是一次次失败与冲刺,使得速写在他那里,从考学的功课变成了生活的日课,变成了他不忍舍弃也无法舍弃的语言方式,用以品察生活和感念现实,记录感受也表现自我。有许多人在报考美术院校时勤奋地画速写,踏进校门便疏远了这种作业。在艺术风格多样化的今日画坛,也只有少数人为主题性绘画收集素材式地继续速写文章。但是,进入美术学院学习的日子到毕业之后走向社会的许多年来,他仍然坚持画着速写,锲而不舍,以为人生的寄托。在他对速写迷狂式的热爱中,一个真正的画家灵魂毕现。

张润世身上有着农民般质朴的秉性,他速写的情怀也长期锁定在那些平凡的人物身上。他笔下的人物或是他熟悉的父老乡亲,或是靠体力劳动维系生活的工人,还有不少是流落在城市边缘的无所皈依者。总之,凡是自然而然地生存在自己所有空间里的普通形象,都是他敏感的绘画对象,也是最能激发起他的表现欲望的对象。就人物而言,他的速写大致可以分为两类。一类是沉浸在自己生活原生状态中的人物,例如《修车人》(1987)、《苦恼青年》(1992)、《抱杆少年》(1991)、《失业青年》(1992)、《途中母女》(1994)、《流浪孩》(2001)等,不同年龄、不同性别的人物都朴素无华地展示出自己的生存状态:他们身躯放松、毫无戒备,甚至孑然独处,陷入冥想,形神都处在与纷繁世界无关的孤独之中。在这部分人物那里,人物的整体动态是张润世描绘的重点,作品的传神之处也就在他们整体的状态之中。另一类是向外部世界顾盼和张望的人物,在这部分作品中,人物的头像是张润世描绘的重点,人物的眼神更是得到精确地刻划,目光中流露出或惊恐、或期许的神情。如果要例举这方面的代表作或张润世全部速写的代表作的话,2001年的《乞讨者》是最有说服力的一幅:通过他的笔,一个坐在地上转身向人们伸出乞讨之手的老人就在眼前,他伸出手的动态是如此真实又如此典型,令人无法忘却。他睁大的眼睛散发出痉挛似地求助光芒,更让人不得不生发无言的颤悸。如果说,从速写中也可以读出艺术社会学的意涵,张润世速写中关于社会底层人生世相的描绘和记录,便折射出一种悲天悯人的艺术关怀。他以一个生活热恋者的目光饱含深情地注视他遭遇的人和人的情态,关怀着他们的存在方式,刻划他们的躯体和灵魂,叙述着他们的点点滴滴……他画中的人物曾经是被高度物质化了的社会遗忘的生灵,但是,通过张润世的笔,他们重获新生。

张润世的速写是没有“方法”的。他直接面对对象的结果产生了直感,表达直感便是他的方法。他笔下的人物不是大抽象的概括,也没有概念先行的“风格”,更不拘泥于某种笔法。他只是静静地沉入眼前的对象,原原本本把他们的状态传达出来。时而以线为主,疾急勾勒,时而以明暗为主,涂抹擦染,时而点线面结合,画出特定的体态和光影……从另一种角度说,他的速写又是有“方法”的,那就是把“人”当“物”、把“物”当“人”的观察/表现方式。所谓把“人”当“物”,即面对人物如面对静态之物,面对纯粹物质的存在。物体身上显示出的形态、质感、光影等“告诉”和“提示”了他所应该采用的画法,他只需要凭借对物象整体的感觉,该使用什么方法就使用什么方法。所谓把“物”当“人”,即是在描绘静物和风景时,把它们视为活的生命,画出它们有机的和生动的姿影。正是由于他对周遭事物的极度敏感和善于捕捉,他的风景速写也同样体现出浓郁的人情味。一排房子、一条街道、一草一木,都洋溢着人的灵性,似乎在叙说着生活中细微的声音。

张润世这么多年不趋附潮流而默默寻找自己的心灵归宿,用速写这种简约的语言、亲和自然的方式与人、与物、与景对话,同时也向自己的心灵发问,这种追求铸成了他在速写上的大家气象,也令我们看到一幅幅有独立价值和有深度的作品。